打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 日本学者子安宣邦:明治维新的最终结果恰恰是战争

有一种讲述明治维新故事的主流论调,说日本通过学习西方而成为典型的成功亚洲国家。近来不少人开始反思明治维新的观点,然而历史学界仍然忽略了一个很重要的问题:昭和的十五年战争及战败,正是明治维新与日本近代化的最终结果。日本著名思想家子安宣邦认为,我们需要摆脱历史修正主义,就要对始于明治维新的日本近代史进行本质性反思。

这意味着要改变我们一直以来对明治维新的评价,也要改变对被称为“近世”的江户时代的看法,因为17-19世纪的江户社会已经是一种显著“近代化”了的社会。而以明治维新为起点的近代化首先是国家体制的近代化,即以模仿西欧先进国家而建设近代民族国家的近代化。这是日本在19世纪后期的国际危机下所给出的答案,希望以急速的国家主义近代化来避免危机。日本对中国及亚洲太平洋发起的十五年战争,恰恰是反思明治维新与日本近代史时无法回避的前提。

以下文章选自5月25日子安宣邦的演讲《 “日本近代化”再考》,演讲出自北京大学5月25-26日举办的“黉门对话”专家主题论坛“传统与变革:转型期的东亚社会”。讲座内容由李原榛、梁晓奕摘译,新京报独家发布。

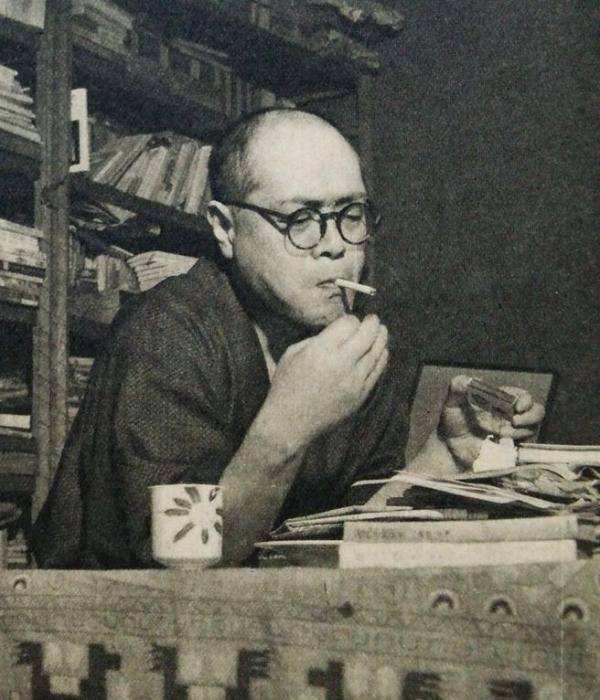

子安宣邦,1933年生。毕业于东京大学,大阪大学名誉教授,著名日本思想史学者,曾任日本思想史学会会长。子安宣邦以一系列著作,对江户时代以来的日本思想史进行了系统的梳理和批判性的研究,在学界广有影响。他与丸山真男、竹内好、沟口雄三等日本著名学者的深入对话,也为我们理解日本、中国乃至东亚的现代历史提供了极有启发性的视角。子安致力于向普通日本市民围绕现实和历史问题进行宣讲,多年不辍,至今以86岁高龄,仍每月三次坚持进行义务的市民讲座。

“日本近代化”再考

去年(2018年)是日本明治维新150周年,日本国内虽然没有举办什么国家级别的大规模纪念活动,却也出版了大量对明治维新与日本近代史进行重新思考的书籍。但是这些琳琅满目的书籍却有一个共同的问题:他们并未对始于明治维新的日本近代史进行本质性反思。可以说,这是因为所有人都对“明治维新是日本近代史的正统开端”这一观点没有丝毫怀疑。

2015年秋季,我举办了一个公开讲座,主旨是讨论津田左右吉(1873-1961)的《文学中所见我国国民思想的研究》的意义。这一大作接连刊行四卷,却在第四卷《平民文学的时代、中卷》(1921)刊行后就此中断。战时津田受到处罚,被禁止动笔著述。到了战后,他开始了前四卷著作的修订工作,最终完成于昭和30年(1955年)他83岁的时候。昭和36年(1961年)津田以89岁高龄去世,最终卷却没能在他生前刊行。因此这里就产生了下面的问题:为何津田左右吉最终没能完成他的巨著?而他在这部著作里又想要探讨怎样的问题?

就结论来说,未刊行的《平民文学的时代·下卷》原本应涉及的内容是德川时代末期至明治维新之后的时代,也可以说是对“国民文学时代”黎明期的探讨。在津田左右吉去世后两年,《津田左右吉全集》(共33卷)开始刊行。编辑室将未刊的《平民文学的时代·下卷》编入了全集的第八卷,本卷内容由津田左右吉去世后在他的书斋内发现的两篇遗稿,以及他此前发表的一系列关于明治维新的论文构成。

看了这一系列文章我才知道,津田并不认同“明治维新”这一变革的正统性,而是将“明治维新”视为萨长同盟这一封建势力联合“武力夺取”中央政权(即军事政变)的过程,为了赋予这一暴力政变以正统革命的名义,他们采用的方式就是拥立天皇并高举“王政复古”的旗帜。津田不仅否定了明治维新的正当性,更认为将天皇召回国家中心的明治新政府使得以天皇之名施行专制政治成为可能。

津田的这一观点,令我明白了津田左右吉为何放弃完成其毕生巨著。不仅如此,这还给我提供了一个以明治维新为正统起点的日本近代史本身相对化的视角。依据于此,今天我想重新思考明治维新与日本的近代化。

三联书店已出版的“子安宣邦作品集”:《孔子的学问》《江户思想史讲义》《何谓“现代的超克”》《国家与祭祀》。其余五部将于近期陆续出版,计划共九部书。

明治维新,真的是日本近代化的开端?

1853年佩里来航,向锁国的日本要求开港与通商。自此时起,日本的国际性危机迅速转化为国内危机。这是因为当时的日本没有能作为主权国家对应这种危机的国家体制(外交、军事、法制等方面)。可以说19世纪日本的近代化和以此为目的的变革是由对外危机所促进的国家体制变革。将明治维新单纯看作对外危机所导致的国家体制变革,这不同于以往那种把明治维新视为日本全面近代化的开端的看法。

我认为明治维新是以国家性体制变革为当务之急的、国家主义色彩极为浓厚的近代化性变革。为了进一步明晰这一观点,必须要知道被明治维新及其实行者作为封建社会而否定的江户时代(=德川时代)究竟是怎样一个时代。日本的历史学家用“近世”这一时代划分概念来把握江户时代(1603-1867)。

“近世”对应的是英语里的“early modern”或是“pre-podern”,也就是“早期近代”或是“前期近代”,但是日本学界通常不认为江户时代是“早期近代”,而将其视为中世封建社会的后期,也就是具有中央集权性质的后期封建社会。这种看法源于将明治维新视为开启“近代日本”的最大历史变革,即将明治维新视为“近代化革命”这一观念。这是从明治到现代为止几乎所有学者,无论左右之别,所共有的看法。

即使对日本近代的“近代性”持批判态度的丸山真男,也认为明治维新毫无疑问是日本史上最大的变革。在他看来,日本的近代化是从“封闭社会”到“开放社会”的转变。根据这种理念型,日本的前近代社会(德川社会)被彻底重构为“封闭社会”。而且丸山后来甚至认为,日本前近代社会的封闭性,作为日本人意识的“古层”,贯穿于近代日本社会的根底,持续支配着日本社会。我认为,发展到“古层”论,使得丸山理论失去了作为日本近代批判的思想生命力。

江户时代的日本已开始了显著的“近代化”

近来也有人开始对将明治维新视为日本史上最大变革的观点进行反思。最初提出给日本带来历史上最大变化的是15世纪的应仁之乱(1467-1477)而不是明治维新这一观点的,是近代日本的中国学鼻祖内藤湖南(1866-1934)。这一看法最近因详细论述应仁之乱的吴座勇一的著作(《应仁之乱》,中公新书,2016年)被再次提起。之所以说应仁之乱是日本历史上最大的变革,是因为经过应仁之乱之后的16世纪的战国时代,原本由朝廷(贵族)、寺院(僧侣)、幕府(武家)三者构成的日本古代国家权力体制土崩瓦解。这也是1600年德川氏建立全国统一性武家政权的意义所在。

这意味着要改变一直以来对明治维新及的评价,也要改变对被称为“近世”的江户时代的看法。江户的德川幕府作为中央政权拥有对全国的政治性支配权,宫廷和寺院都被排除在政治之外,置于幕府的统制之下。天皇作为祭祀性、仪礼性权威被隔离于京都的禁里之中。江户幕府在使宫廷与寺院山门非政治化的同时,又将被宫廷贵族与寺院僧侣所垄断的学问、文化开放给一般社会。于是民间也可以学习儒学。学问、知识向民间的开放是宣告“新世界”到来的重要征兆。德川日本对民间自主学习的保证与明治日本通过国家实行国民义务教育的差异,意味着明治维新之前与之后的“近代化”的差异。

而且,在江户时代的日本,全国性交通网形成,联结中心城市(江户、大阪、京都)与地方城市的政治性、经济性、文化性全国网络形成。江户(之后的东京)在18世纪时是有着100万人口的当时世界上最大的城市。这样来看,可以说17-19世纪的江户社会是显著“近代化”了的社会。正因如此,有必要重新追问“何为明治的近代化”这一课题。以明治维新为起点的近代化首先是国家体制的近代化,即以模仿西欧先进国家而建设近代国民国家(即民族国家)的近代化。这是面对19世纪后期的国际危机的日本所给出的答案,希望以急速的“国家主义”的近代化来避免危机。

日本江户时代的浮世绘画家歌川广重作品

日本近代教育,在塑造“公民”这一点上是失败的

明治日本通过形成天皇制国民国家,完成了国民国家化这一课题。近世的德川政权将天皇隔离于非政治性的祭祀空间(即京都御所)之内,维新政府却重新将天皇迎回权力中心,将近代国家构建为天皇制的国家机制。津田左右吉之所以对明治维新与这一维新的实行者所构建的国家抱有极强的不适感,原因正在于此。正如津田所说,“王政复古”是反德川政权的维新推行者高高举起的政治口号。用这一口号使其政变正当化。

但是,这一口号也给明治维新这一日本的近代化改革深深地刻下了复古主义或曰天皇主义的印记。此后日本固然一步步整备完善了近代性国家体制,但是天皇制的国家支配原则贯穿其中,最终在昭和年间将日本国民全体卷入天皇制极权主义国家之中。正是天皇制极权主义使得“总体战”这一昭和的战争成为可能。

“王政复古”的明治维新果真是形成“真正的国民”的近代化改革吗?应该正是这一深刻的怀疑导致津田中断了写作《我国国民思想的研究》。他并未在近代日本中发现“真正的国民、国民文学”。

自明治维新起的日本近代化的另一特征,是从东洋向西洋的、全面的文明转换。在“文明开化”这一口号下,日本不仅试图改变了国家制度与军队,更意图实现从风俗到学问和文化的西洋化。明治政府通过国民教育贯彻西洋式近代化(=文明化)。如果说明治日本最迅速地取得了近代化(=西洋文明化)的成功,那是因为明治的近代化是具有国家主义性质的变革。如果要说到明治维新这一近代化变革的成功之处,就不得不提及教育变革的成功。所谓成功当然是国家的成功。尤其在教育问题上,必须注意这一点。

日本的近代教育或许在塑造“国民”这一点上是成功的,但是在塑造“公民”这一点上毫无疑问是失败的。这里的“国民”指的是天皇制国家的臣民,“公民”则指的是具有自立性的人民。与其说是“失败”,倒不如说“公民”概念与塑造“公民”这一问题意识本身,在近代日本的国家主义教育之中并不存在。日本的制度性教育即使在二战以后也没有认可在 “国民”之外的独立“自我(私)”的形成。在日本的教育中,这一“自我(私)”充其量只是意味着“个性”而已。

从“作为方法的亚洲”,到“作为方法的江户”

我们需要真正的亚洲“他者”

近年来在日本经常有人谈论“明治维新150周年”,对“明治维新”与“日本近代史”的重读也成为潮流。但这些绝不是对“日本近代”的批判性反思。重新评价“明治维新”的代表性观点认为,明治维新与明治国家是在面对西洋的近代国民国家的全球化时,迅速做出应对并取得成功的亚洲典型。这就是迎来“明治维新150周年”的现代日本的近代史专家的代表性观点。

这一观点中缺失了“昭和日本的十五年战争”及其最终的战败,这本来是我们反思明治维新与日本近代史时无法回避的前提。历史学界对于这一问题的回避,或许是因为现在日本的政权长期被历史修正主义者所掌握。我少年时期经历了昭和年代的战争与最终的战败,因此我不会将这一问题置之不理来谈论明治维新与日本近代史。其实,我认为昭和的十五年战争及战败就是明治维新与日本近代化的最终结果。因此我不会将“王政复古”式的维新,解释为创造出符合近代“主权”原理的天皇制国家的近代化改革。我认为正是明治维新这一由军事政变导致的政权更迭,建立了最终孕育出昭和日本的天皇制极权主义国家的政治权力体制。

我的这一观点固然与我少年时代的战争体验有关,但是战争体验也孕育了很多持有与我相反的立场,即国家主义立场的人。据我所知,安倍晋三首相的背后就有多位与我同辈的历史修正主义论者。

我对日本近代的观点不仅来源于我的战争经历,也来源于我的思想史方法论。一言以蔽之,我的思想史方法论是“视点的外部性”,或可称为“从外部来观察”。只要还是从一国主义性质的“从内部来观察”,就无法将所谓“一国史”相对化,无法对其批判地反思。我自90年代起开始批判性地重新解读日本近代史,也就是日本近代政治史、思想史、宗教史、语言史等。当时我采取的就是“从外部来观察”日本近代的方法论立场。这种立场就是“作为方法的亚洲”、“作为方法的江户”。这都是在我的论著《何谓“现代的超克”》(“现代的超克”亦译作“近代的超克”)与《江户思想史讲义》中建构而来的思想史方法论的概念。

首先是“作为方法的江户”,这逆转了一直以来的从“近代·东京”看“前近代·江户”的视角。通过这一视角的逆转,我指出了存在与明治近代不同的作为“另一个近代”的“江户”,同时也指出了“明治近代、近代化”的特殊性。即指出了其极具国家主义性质的近代化的本质,指出了其以天皇制铸造国民国家的复古性的建构方式,同时也阐明了新的明治时代的掌权者自觉地立国建制的意志。

“作为方法的亚洲”一词,正如我在《何谓“现代的超克”》中所提及的那样,是竹内好对于“西洋化”日本展开强烈的反省与批判时所使用的词汇。竹内指出,他所说的“亚洲”并不是一个实体,而是一个方法,故有此一说。因此,“作为方法的亚洲”等于“从亚洲来观察”,这是足以改变日本近代史研究方法论的重要观点。竹内好试图从被日本殖民地化的朝鲜出发、从被日本卷入帝国主义侵略战争的中国出发,对日本的近代化历程进行反思。我继承了竹内好的这一方法论,进而加上了“作为方法的江户”,也就是从江户时代出发反思日本近代化的方法论。

竹内好(Takeuchi Yoshimi,1908年―1977年),日本文学评论家,中国文学研究家。毕业于东京大学中国文学科,后作为自由职业者专门从事著述活动。著有《竹内好全集》17卷、《鲁迅》、《中国的近代与日本的近代》、《现代中国论》、《中国革命的思想》、《新编鲁迅杂记》、《作为方法的亚细亚》,其著述对日本学术界产生过巨大影响。

我从《近代知识考古学》以来,出版了十余册批判近代的书籍,这也是为了与21世纪以来控制了日本政权的历史修正主义的国家主义论者相对抗。历史修正主义者们强调二战后日本与战前日本的连续性,而无视这二者之间存在一个本质性的断裂。强调“明治维新150周年”的言说,其实是庆祝近代日本之连续性的言说。这并不是从亚洲这一他者出发来观察,也不是从江户这一他者出发来学习,而是一国主义式的自以为是的言说。我一直以来所做的工作就是与此相对抗。

我现在回顾自己的思想史研究时逐渐开始产生疑问:无论是“作为方法的亚洲”也好,还是“作为方法的江户”也好,这些方法论概念在21世纪的现在,尤其是在“明治维新150周年”这一表述中所暗示的日本的自我中心主义逐渐增强的时代,是否还是一个足够有效的概念?而“亚洲”与“江户”又是否足以为我们提供观察近代日本时所必需的外部视角?

例如,“从中国观察”这一视角,已经容易被误以为大国主义思潮,而“从韩国观察”则与民族主义的对抗难分难解。如今,由这一切所构成的“亚洲”已经不足以成为一个批判性的方法论概念。我们现在需要的是一个不仅能够用于观察日本,同样也能够观察中国与韩国的、作为真正的外部性他者的“亚洲”。

“作为方法的江户”这一理论也需要进一步深化。被批判性观察的“近代”,与被批判性观察的“江户”,都有必要以与现代的我们的生死之根本相关的形式,进一步深化其意义。我现在在深化“作为方法的江户”的同时,提出的问题是:“现在等待我们的只是孤独死,但这种死亡方式,不,这种生存方式是正确的吗?”

但是,这一方面的工作我也才刚刚开始,然而对于我来说未免太晚,我的年龄(86岁)也让我很难完成这些工作了。因此,我深切希望在座的诸位青年人能够理解我所说的内容,借由诸位之手让这一工作得以进一步推进与深化,这也是我本次讲座希望达到的目的。谢谢大家,我的演讲到此结束。

新京报记者:董牧孜 译者:李原榛、梁晓奕

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口